導入事例

【林原×Statista】

2023-09-13 | 発行元 Statista Japan

導入事例

2023-09-13 | 発行元 Statista Japan

ファクトは言葉に力を与えるもの。バイオメーカー林原における統計データの使い方

自然の力を用いた サステナブルなものづくり

エリー:

まずは林原さんの事業について、簡単にご紹介をお願いします。

竹本:

はい。弊社は1883年に水あめ製造業としてスタートし、現在は食品やパーソナルケア、医薬品といった領域で、人々の暮らしに役立つ機能性素材を開発・製造・販売しています。水あめの製造技術を発展させた、微生物や酵素の力を用いることによる製品づくりが特徴です。

製品の例を挙げれば、食品の品質を保つ機能をもつ「トレハ®︎」や、無色無味で食品に配合しやすい水溶性食物繊維「ファイバリクサ®︎」、美白化粧品に用いられる「AA2G®︎」などさまざま。

BtoBでの提供なので製品名が直接表に出ることはありませんが、コンビニで売っている飲料やお菓子にも弊社の素材を使っていただいているものはたくさんあるので、みなさん知らない間に何度も口にしていると思いますよ。

エリー:

そうなんですね。私が普段から飲んでいるお茶飲料にも林原さんの製品が入っていると知って、驚きました。それでは、まずは「経営デザイン部」についてお聞かせください。会社全体においてどういった役割を担う部署なのでしょうか。

竹本:

経営企画と広報の機能を統合したような部署ですね。社内と社外、経営陣と社員との間を繋いで、ひとつのゴールに向かっていけるよう旗を振っていく役割です。

林原は「2030年のありたい姿」と共に、サステナビリティ方針として、「健康寿命延伸への貢献」「安定的な食料確保」「社員エンゲージメントの向上」「環境負荷の低減」という4つのマテリアリティをを掲げています。経営デザイン部では、この実現に向けて社内外のコミュニケーションを図りながら、具体的な行動計画を推進しています。

プロフィール: 長崎生まれ、東京育ち。メーカー、監査法人を経て2010年に長瀬産業に入社。キャリアを通じて、財務会計や投資案件などさまざまなプロジェクトを牽引してきた。2016年に長瀬産業より林原に出向。2021年より現職。主に経営戦略立案に携わる。趣味はグルメ巡り・旅行・音楽鑑賞。地元岡山のナチュラルワインに魅せられている。

エリー:

サステナビリティに関して、生産工程でのCO2削減に取り組んでいる企業は多いですが、林原はそこから大きく踏み込んで、地球全体の課題解決に貢献する企業であるという姿勢を強く打ち出していらっしゃる。そうした意識を持つようになったのは何故なのでしょうか。

竹本:

林原がサステナビリティという言葉を意識し始めたのは、2018年後半あたりからだと思います。

きっかけのひとつとしては、世界的にもSDGs分野の第一人者といえる、岡山大学副学長の横井篤文先生との出会いがありました。当時海外で芽生えつつあったこの概念について、横井先生からいろいろと話を伺っているうちに、「これって、林原がもともと昔からやってきていることとすごくリンクしているのでは?」と気づいたんです。

うちがやっていることというのは、自然界にある微生物や酵素の作用と自然由来の原料とを掛け合わせた、身体にも地球にもやさしいものづくりなんですね。ということは、自社の製品を世に送り出すこと自体が、持続可能な環境づくりへの貢献になるはずーー。そんな想いをベースに、社内で議論を深めてサステナビリティ方針を策定しました。

津乗:

CSRの一環として「やっておかないと…」みたいな姿勢で取り組むのではなくて、昔から事業として当たり前にやってきていることだったという点、感銘を受けました。創業時から脈々と育まれてきた林原のDNAが、ちょうどSDGsやサステナビリティという言葉も広まる中で、理解がされやすくなったとも言えるのでしょうか。

竹本:

そうなんです。まさに、自分たちの価値を表現できるコンテクストが見つかったという感じですね。

ご存知の方もいるでしょうが、実は林原は2011年に会社更生法の適用となり、2012年に経営再建を図って長瀬産業の傘下に入ったという経緯があります。私はもともと長瀬産業の社員としてこのM&A関連の業務に携わっており、2016年に自ら希望して林原に出向してきました。

バイオ技術という素晴らしいポテンシャルを持ちながらも少し不器用な会社の姿をずっと見てきて、どうにかしたいと思う気持ちがありました。そんなときにサステナビリティの考え方に出会い、「林原のものづくりのDNAをここに絡めてきちんとブランディングしていけば、うちの価値を認めてくれる仲間が世界じゅうに広がるんじゃないか」…と、イメージがわーっと湧いてきたんです。

エリー:

そこから、竹本さんご自身がサステナビリティの取り組みにおいて牽引役になってきたということですね。今に至る流れがよく分かりました。

竹本:

また、当社の主要な製品領域であるパーソナルケアの市場で、サステナビリティへの感度が非常に高いことも後押しになっています。環境意識の高い欧米のお客様も多いマーケットですし、時代の流れとして、高級感の訴求だけでは共感を生まなくなっているんですね。そこに林原のブランドをうまく入り込ませていけるのではないかと思いました。

津乗:

化粧品、それからファッションもそうですが、近年は凄いスピードで意識が変化していますね。クルエルティフリーといったこともかなり意識されるようになっています。(注:クルエルティフリーとは、残虐性(cruelty)がない(free)という意味。)。

竹本:

ですよね。そこで当社でも、環境や人権に配慮した製品づくりの証として、企業のサステナビリティに関する国際評価機関EcoVadisの評価を受けています。2022年には、上位5%しか認められないゴールド評価を獲得したんですよ。

エリー:

それはすごいですね!

竹本:

国内でも化粧品メーカーでは、原料購買の際にこのEcoVadis評価を重視するところも出てきたようです。

一方で、サステナビリティへの感度は、業界によってけっこう差があるように感じます。イメージ的に意識の高そうなマーケットが、調べてみると意外とそうでもないということもあるんですよ。

こうしたリサーチをする上で、Statistaには大変お世話になっています。特にパーソナルケアやコスメティック分野のマーケットレポートは、サステナビリティ関連の情報が豊富に出ているので注目していますね。

エリー:

ここでStatistaの名前が出ましたね(笑)。ありがとうございます。

メッセージ+データの組み合わせで 説得力倍増

エリー:

林原さんでは2020年から私たちのサービスを使ってくださっています。Statistaを知ったきっかけについてお聞かせください。

竹本:

たまたま私がTwitterを見ていて、何かのファクトデータがグラフで簡潔に示されているのに目が留まったんです。おもしろいな、これはどこのデータだろう?と思って見てみると「Statista」と書いてありました。

当時ちょうど会社の事業戦略立案に携わっていた関係で、「世の中の動向をマクロ的にサクッと調べられるデータベースがあったら便利だろうな」と思っていたところだったんです。そこで問い合わせをして、トライアルで使ってみたところ、メッセージの見せ方もうまいし、デザインもシンプルで好み。「これはいい!」と思い、会社として正式に契約させていただきました。

エリー:

気に入っていただけて嬉しいです。データの中身だけでなく、見せ方に至るまでドイツ本社の開発チームのクラフツマンシップが詰まっておりますので(笑)。実際に、業務のどういったシーンで活用してくださっているのでしょうか。

竹本:

いろいろありますよ。例えば経営デザイン部では昨年より年1回、外部環境変化などのデータを全社に共有しているのですが、この取り組みを始めるにあたって、必要なデータを簡単に探せるStatistaの存在はとても大きかったです。

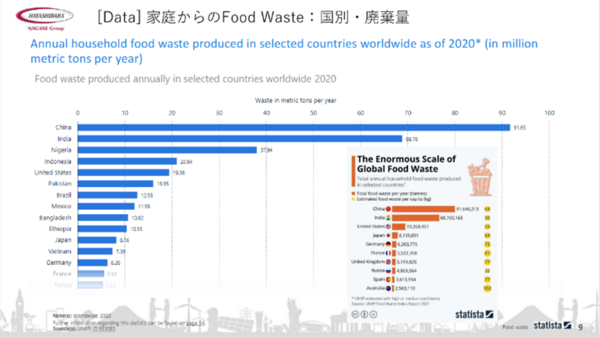

私個人がもっとも価値を感じるのは、社内の勉強会資料を作るときですね。例えば昨年度は食のサステナビリティに関わる課題について、Statistaのデータを用いながら勉強会を開催しました。

津乗:

これは簡潔にして分かりやすいですし、「気づき」も得られる良い資料ですね。こんな資料が提供される勉強会なんて想像するだけでワクワクしますが、社員の方の反応はいかがでしたか。

竹本:

かなり手応えがありましたね。自分の伝えたいメッセージに、その裏付けとなるファクトデータを添えることで、聞き手の納得感が明らかに上がったと感じました。

なにか伝えたいことがあるときに、ただ自分の頭に浮かんだ言葉を並べただけでは迫力が足りないんですよ。そこに例えば「このマーケットでは、サステナビリティに対する消費者意識はこのように高まってきていますね」というような定量的な事実を紐づけることで、説得力がグッと増すと感じています。

エリー :

すっかりStatistaを使いこなされていますね。

津乗:

もうマイスターの域ですよ(笑)。(注:マイスターとは、ドイツ語で巨匠、名人、専門家などのことを指す)。

竹本:

そもそも私にとって、データを見ることはもう個人の趣味の領域なんです。休みの日にも、暇なときにあれこれインフォグラフィックを眺めて「へえ、そうなんだ」と思うだけで楽しくて(笑)、ずっと見ていられます。

エリー:

そうなんですか! そこまで楽しんでいただけるなんて、ちょっと嬉しすぎて言葉が出ません(笑)。ちなみに、社内の他の部署の方々の活用の様子はいかがでしょうか。

竹本:

食品やパーソナルケアの開発部門では市場のトレンドを追うことが必須ですから、そこでStatistaを活用させてもらっています。何か情報を得たら、ファクトをたどる習慣も少しずつ身に付いてきているように思います。でも社内全体で見ると、まだまだデータリテラシーは高くありません。英語テキストというのもあるし、入り口で足が止まってしまう人もいるようです。

津乗:

言葉の壁という問題は私たちもよく耳にします。でも、文章といっても基本的にデータの説明が中心ですし、難しい単語や表現もほぼ使っていません。データによると、全世界のウェブサイト上にある情報のうち、日本語のページの割合は3%であるのに対し、英語のページは59%だそうです。つまり、英語を使うことで、アクセスできる情報量が飛躍的に増えるわけです。日本語だけでは見られる世界が小さすぎる。Statistaを使うことを通して英語にも慣れ、世界が広がっていくと良いなと思っています。

エリー:

データが日常の一部で、趣味ですらあるという竹本さんのような方は、データを見る目もお高いと存じますが、そうでもない人も実際には多いと考えられます。いわゆる「データリテラシー」を高めていくためには、どのようなトレーニングが効果的でしょう。

竹本:

何か自分ごととして取り組むきっかけさえあれば、使えるようになっていくと思いますよ。自分の関わっているビジネスでやりたいことがあって、「そのためにはこのマーケットを調べる必要があるな」など、考えるべきテーマが出てくると、自然にやっていくようになると思います。

私自身の使い方を考えてみても、まず先に自分の伝えたいメッセージが明確にあって、それからその裏付けとなるファクトを探していくということが殆どですから。

エリー:

今の林原においてはどんなテーマが考えられるでしょう。

竹本:

例えば今うちでは、海外への売上割合をもっと増やしたいという課題があります。これに対して、やみくもに営業をかけるのではなくて、サステナビリティという自分たちの強みを活かし、そういう指向性のある消費者層を抱える企業にターゲットを絞って効率的にアプローチをしたい。そこでStatistaをあたって各国の消費者トレンドを調べていけば、どのあたりのマーケットにアクセスすればヒットしやすいのか、逆算して考えることができますよね。

エリー:

なるほど、良いヒントをいただきました。Statistaをご利用中の皆さんにも、ぜひそのような活用をしていただきたいです。

データ分析により「汗水垂らす」 仕事観を変えたい

津乗:

自分のテーマに合わせて自分の手で触れていくなかで「なんだ、データって思ったよりも難しくないな」と感じる瞬間があるのだと思います。そこを起点に、データと友達関係を築けていけたら最高ですね。ところで竹本さん、データが何かメッセージを語りかけているように思えること、ありませんか?

竹本:

「データが語りかけてくる」、大いにありますね(笑)。

津乗:

やはり手を動かさないということで、社内で一度、ワークショップをやってみませんか?

竹本:

それはぜひやりたいですね! Statista導入時にはリモートでレクチャーして頂きましたけど、これからやるなら対面で、みんなで実際に使いながら学べるようにしたいです。

データの読み方や、元データの辿り方なども実演して見せてもらえれば、社員も「じゃあ自分でもやってみよう」と思えるんじゃないでしょうか。

エリー:

先日、提携先の大学で出張ワークショップを開催したのですが、とても好評だったんです。そこではNetflixなど実際の企業例を出して、データを見ながら「今ユーザーの伸びが低迷していますね、もしあなたが経営者だったらどうやってV字回復させますか」といった実践的な課題を出し、それに対して学生の皆さんが各々自分の論点を支えるデータを探す、という実習を行いました。

他にも、一般向けのイベントではデータを見て答えるクイズ大会もやりました。小さなお子さんでも参加できるような身近なテーマで、盛り上がりました。身につけるためには、まず楽しんで取り組むことがすごく大事だと思います。

竹本:

データは面白いということをもっと知ってもらいたいですよね。社内でももっとStatistaのファンを増やして、もっとみんなに使い倒して欲しいなと思うので。

津乗:

私たちはよく「データの民主化」と呼んでいるんですが、いつでも誰でもアクセス可能であることが大事だと思うんです。喩えて言うなら水道の蛇口です。どこにでもあって、ひねるだけで簡単に上質な水がジャーッと出てくる。そういうイメージで、ストレスなく、誰でもラクにデータが使えるような世界を目指しています。

竹本:

私も日ごろから、「ストレスのなさ」はすごく大事だと考えていますね。

仕事の場においても、「とにかくがむしゃらにやれば何とかなる」というような価値観を変えていきたいんです。先ほどの話でも挙げたように、海外需要を伸ばしていくにしても、現地でひたすら展示会を回るような営業のやり方は、私自身あまり好きじゃなくて。もちろんお客さまとの対話の場では丁寧に力を尽くすことが必要ですが、それ以外のところではできるだけストレスの少ない方法を探りたい。

そこで役に立つのが、ファクト、データです。データを分析して、私たちの価値を認めて頂けそうなターゲットをきちっと絞り込んでアクセスすれば、効率も良いし、客先で話をするのも楽しいですよね。

津乗: はい、私自身もその考え、強く共感します。データが共通言語になれば、より創造的な部分に時間もエネルギーも割くことができますから。仕事の楽しさのニューノーマルといった感じでしょうか(笑)。

エリー:

ワークショップ、ぜひやりましょう!

では最後に、これからデータを活用していきたい、またはデータベース導入を考えている企業の方々に向けて、励ましのメッセージをいただければと思います。

竹本:

Statistaを導入してみて私が強く確信したのは、「メッセージ+データ」は最強の組み合わせであるということ。

大勢に向けてなにかメッセージを発信するときというのは、共感してもらえる人を増やして、自分の味方を増やしたいときですよね。そんな時に、世界中のファクト、データに気軽にアクセスできるStatistaは、自分の言葉に大きな力を与えてくれる存在になっています。

会社全体でもデータの活用をさらに進めて、お客さまへの価値の提供に役立てていきたいと思っています。

エリー:

林原さんが目指す姿の実現に、Statistaが少しでも貢献できれば幸いです。

エリー、津乗:

竹本さん、本日はありがとうございました。

竹本:

ありがとうございました。

お問い合わせ

Statistaにご関心をいただきありがとうございます。東京チームがサポートさせていただきます。

ライブデモのご要望、製品の内容、アカウントの種類や契約に関する詳細など、どうぞお気軽にお問い合わせください。日本語と英語での対応が可能です。

月〜金 10:00〜18:00(日本時間)